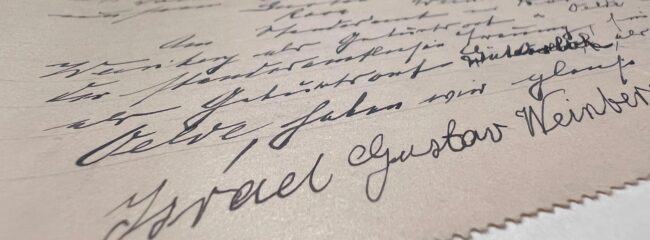

Eric Schildkraut überlebt

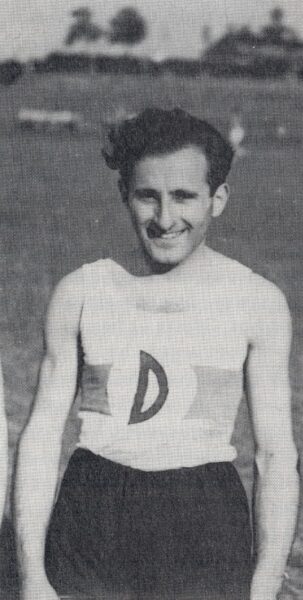

Eric Schildkraut wurde als Eric Schild geboren und lebte mit seiner Mutter Bella in Selm. Sein Vater war früh verstorben. Als talentierter Leichtathlet nahm er an Trainingskursen für die Olympischen Spiele 1936 teil. Seine Nominierung wurde, wie die aller anderen jüdisch-deutschen Sportler, kurz vor Beginn der Spiele zurückgezogen.

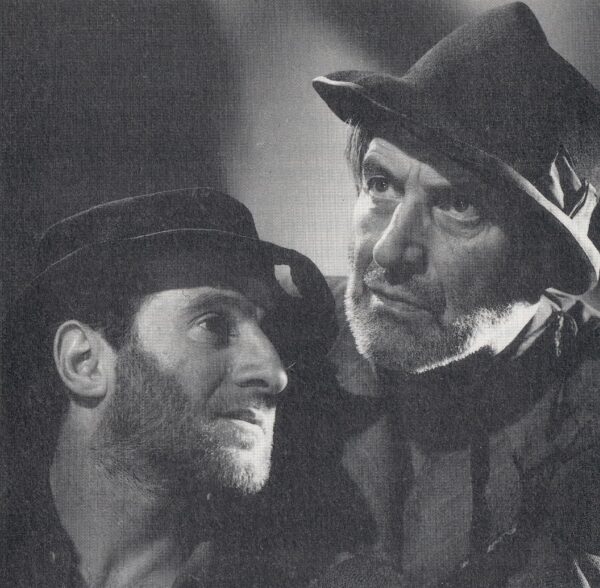

Doch Schildkraut war nicht nur Sportler, sondern auch Schauspieler. Auf seiner so spektakulären wie gefährlichen Flucht vor den Nationalsozialisten, die ihn durch mehrere europäische Länder trieb, fand er Unterschlupf bei befreundeten Sportlern. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst in Frankreich als Schauspieler, doch zog es ihn zurück nach Deutschland. Dort hatte er wechselnde Engagements, bis er in Hamburg am Thalia-Theater eine berufliche Heimat fand.

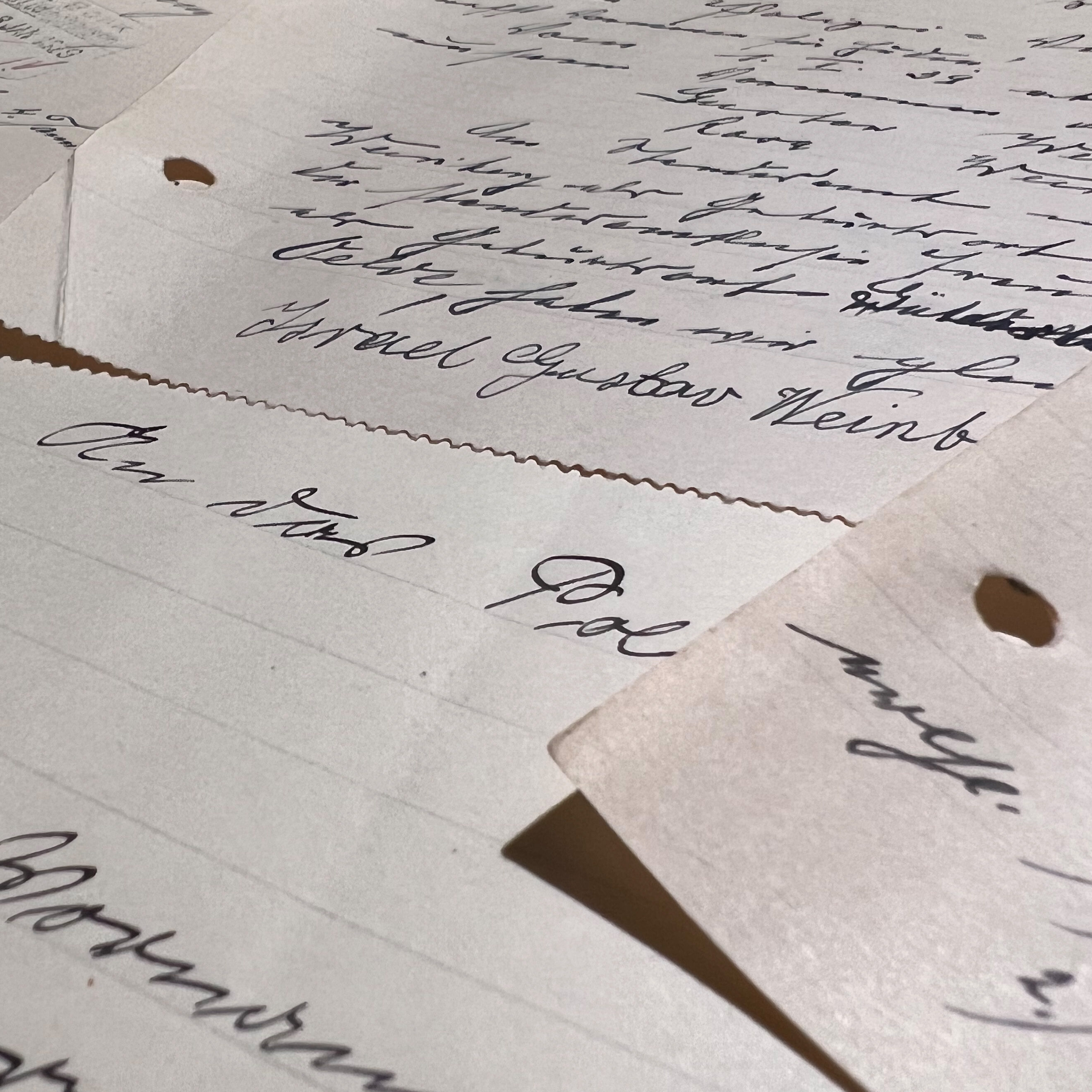

Nach dem Krieg änderte er seinen Namen in Schildkraut. Die Gründe für diesen Schritt sind unbekannt.

1933 – plötzlich ist alles anders

Eric Schildkraut war seinerzeit eines der wenigen jüdischen Kinder in Selm und erlebte schon in den 1920er Jahren Antisemitismus. Dass mit Reichskanzler Hitler und der Nazi-Herrschaft alles anders werden würde, erlebten Eric und seine Mutter direkt 1933.

Langjährige Freunde wandten sich von Bella Schild ab und das Theater Dortmund kündigte Erics Engagement mit sofortiger Wirkung.

Dass sich auch die Nachbarn und Bekannten von der Familie abwendeten, zeigte eindrücklich der Fackelzug zur Machtergreifung Hitlers: Der Sportverein benötigte noch eine Fahne für den Fackelzug, die Bella Schild von ihren Mitarbeiterinnen nähen ließ. Mit dieser Fahne nahm der Verein am Fackelzug teil. Sie stoppten vor dem Haus der Schilds und schrien „Juda, verrrecke!“

Flucht aus Selm

Bella drängte ihren Sohn zur Flucht, im Juli 1933 kam er nach Holland, wo er bei entfernten Verwandten lebte. Trotz der Gefahren kehrte er zurück, diesmal nach Dortmund, wohin seine Mutter in der Zwischenzeit gezogen war. Im kleinen Selm war die Situation nicht mehr auszuhalten. Nun wohnte sie mit sieben Verwandten in einem Zimmer.

Eric Schildkraut war Mitglied im jüdischen Sportverein und aufgrund seiner Leistungen bekannt. Er war sogar für Trainingskurse für die Olympischen Spiele 1936 eingeladen, allerdings wurde seine Nominierung ebenso wie die aller anderen jüdischen Sportler kurz vor Beginn der Spiele zurückgezogen.

Mit seinem Zeugnis als Sportlehrer emigrierte Schildkraut nach Antwerpen, wo er von einem fremden Juden aufgenommen wurde. Eric Schildkraut nahm an Wettkämpfen teil und arbeitete schließlich als Trainer in Brüssel. Als die Deutschen Belgien überfielen, wurde er wie alle anderen Deutschen von der belgischen Polizei verhaftet. Im Lager in St. Supien (französische Mittelmeerküste) waren auch Nationalsozialisten inhaftiert, die man nach dem Waffenstillstand von Compiègne von den anderen Häftlingen getrennt hatte und die sofort die Hakenkreuzfahne hissten.

Eric floh nach Brüssel, wo man ihn am Gare du Midi aufgriff und nach Dortmund transportierte. Dort gelang ihm erneut die Flucht, über Aachen gelangt er über die Grenze nach Vervier. Dort kam er zunächst bei dem belgischen Weltrekordler Josef Mostair unter, später bei seinem Freund Marcel Zwalens.

Marcel Zwalens hatte nach der Reichspogromnacht mehrfach Bella Schild in Dortmund besucht und ihr zur Flucht verholfen. Im November 1941 kam Bella nach Belgien. Zwalens half auch anderen zur Flucht, bis man auch ihn verhaftete.

Eric und seine Mutter Bella bezogen eine eigene Wohnung, Eric arbeitete als Sportlehrer. Eines Tages wurde er von der Gestapo vorgeladen. Während des Verhörs wurde seine Mutter abgeholt und nach Dortmund gebracht. Dort inhaftierte man sie zunächst in der Steinwache, bis sie fünf Tage am Schlachthof auf die Deportation nach Zamosc warten musste.

Eric floh ins unbesetzte Frankreich. Er ließ sich einen neuen Pass auf Zwalens Namen ausstellen und kam 1942 als Trainer in Chermont-Ferrand unter. Dort erfuhr er, dass Marcel Zwalens zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert werden sollte. Eric besorgte falsche Papiere und half neben Marcel drei weiteren Sportlern zur Flucht.

Bis zur Befreiung von Paris im Oktober 1944 lebte Eric in Thiers und spielte auch wieder Theater.

Weihnachten 1944 waren Eric und Marcel wieder in Brüssel, Marcel wurde direkt eingezogen und Eric beantragte einen Laissez-passer, um nach Deutschland zu fahren.

Die Suche nach seiner Mutter blieb in Selm ergebnislos, in Dortmund lagen in der jüdischen Gemeinde jedoch Listen von den Transporten. Bella war 1942 mit den Nachbarskindern aus ihrem letzten Wohnhaus deportiert worden. Die Mädchen schrieben aus dem Konzentrationslager, dass es Tante Bella gut gehe – dahinter versteckte sich die Information, dass sie tot ist. Bella Schild wurde direkt nach ihrer Ankunft in Zamosc ermordet.

Zurück nach Deutschland

Nach dem Krieg blieb Eric Schildkraut zunächst in Frankreich. Doch dann zog es ihn – zum Unverständnis seiner französischen Freunde – zurück nach Deutschland. Es folgten Engagements an verschiedenen Theatern. Schildkraut gehörte zum ersten deutschen Ensemble, das in Dänemark auf Tournee ging. Auch nach dem Krieg erfuhr der Schauspieler immer wieder Antisemitismus: Hakenkreuze auf dem Garderobenspiegel oder geringere Gagen bis hin zu offenen Anfeindungen. Trotzdem blieb er in Deutschland.

Eric Schildkraut kehrte auch mehrmals nach Selm zurück. Er klagte gegen den Arzt, der im Haus seiner Mutter wohnte ohne Miete gezahlt zu haben. Auf dem jüdischen Friedhof ließ er den Grabstein seines Vaters mit einer Inschrift ergänzen, die an seine Mutter erinnert.

Einige Selmer freuten sich, ihn wiederzusehen, andere mieden ihn und fürchteten sich vor Anzeigen, weil sie ihm gedroht und Gewalt angetan hatten.

Schildkraut war auch als Hörspielsprecher und Filmschauspieler aktiv und fand am Thalia-Theater in Hamburg eine neue berufliche Heimat. Dort blieb er von 1979 bis zu seinem Tod im Jahr 1999.

Quellen, Literatur und weiterführende Links

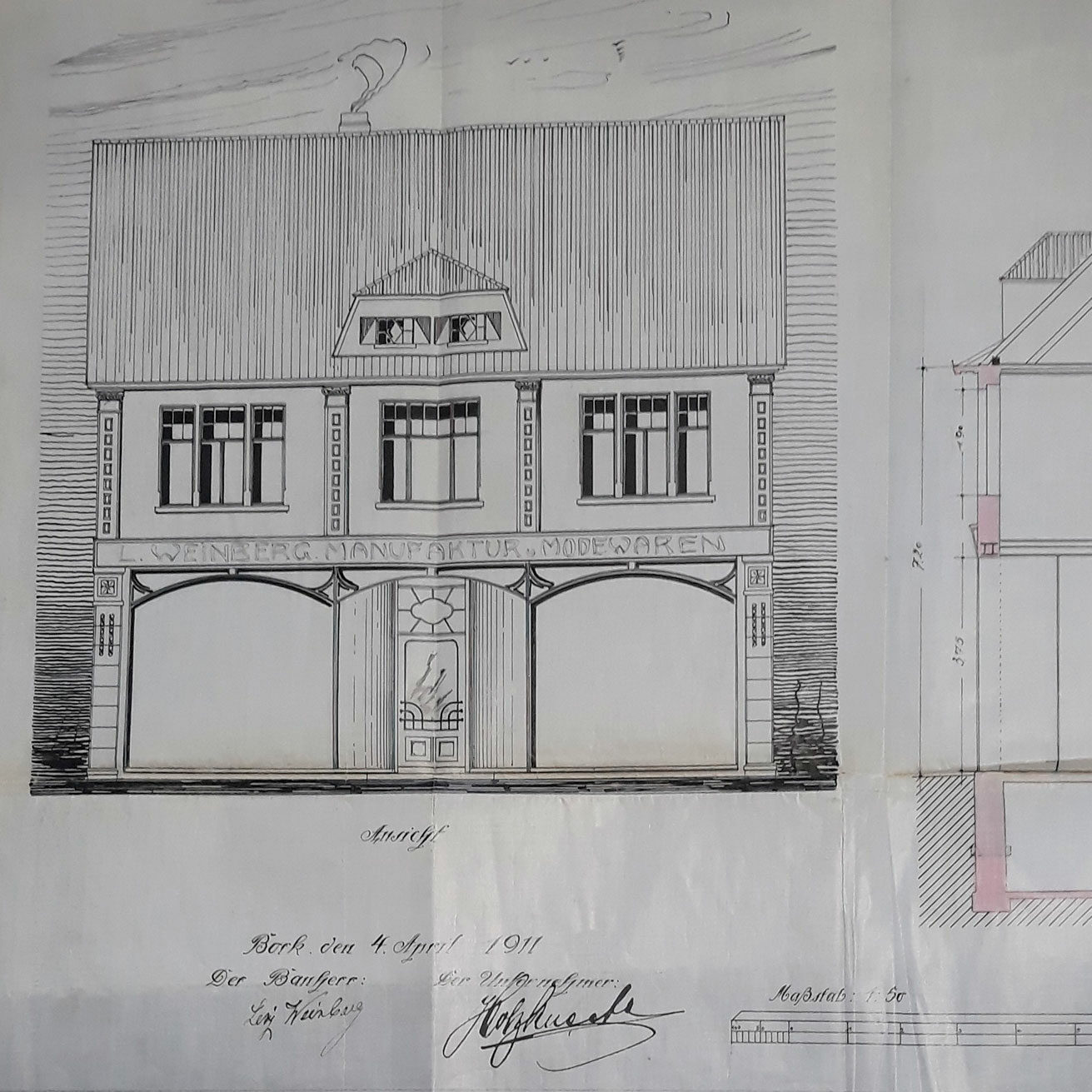

Cymontkowski, Doris: Juden in Selm, Bork, Cappenberg, Selm 1990.

Cymontkowski, Heinz: Art. Selm-Bork, in: Göttmann, Frank (Hg.): Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften, Regierungsbezirk Arnsberg, Münster 2016, S. 723-730.

Lause, Beate (Hg.): Theaterleben. Schauspieler erzählen von Exil und Rückkehr, darin: Interview mit Erik Schildkraut, Frankfurt/M 1991, S. 9-34.

Pracht-Jörns, Elfi: Artikel Selm – Stadtteil Bork, in: dieselbe: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen, Köln 2005, S. 650-657.

Amphitryon – Ein Lustspiel nach Molière (Hörspiel mit Erik Schildkraut)